企業法務コラム

カスハラの相談窓口を社内に設置して従業員を守るべき理由と弁護士への相談のメリット

更新日:2025/03/21

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島を拠点に活動を行う弁護士法人グレイスです。

今回は、「カスハラの相談窓口を社内に設置して従業員を守るべき理由と弁護士への相談のメリット」について解説いたします。

近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)の問題が深刻化し、カスハラ被害に遭った従業員が精神的に追い詰められて、退職に至るケースも少なくありません。

そのような後悔をしないために、企業として適切な対策を取ることが重要であり、その一つが 社内に相談窓口を設置することです。相談窓口を設けることで、従業員を孤独にせず、組織として対応することができるようになり、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。

従業員が辞めてから知ったのですが、カスハラの被害に悩んでいたようです。社内には相談窓口が必要ですか。同じようなことが起きないようにしたいです。

カスハラを受けた従業員は精神的に疲弊してしまいます。そのため相談窓口を設置することはとても重要です。従業員を守るために今から体制を整えていきましょう。

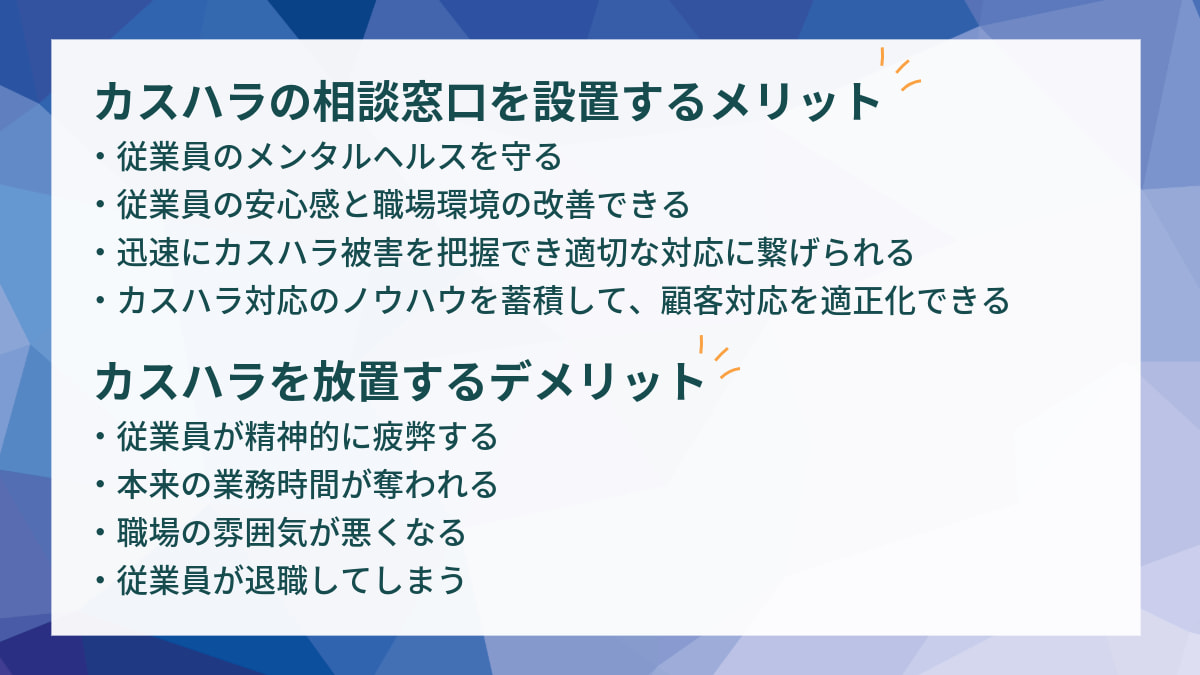

本記事では、カスハラ相談窓口の必要性や設置のメリット、カスハラを放置するデメリットについて詳しく解説します。さらに、弁護士に相談することで得られる利点についても紹介します。

- この記事でわかること

-

- カスハラの相談窓口の必要性

- カスハラの相談窓口を設置するメリット

- カスハラを放置するデメリット

- カスハラ被害の相談を弁護士に依頼するメリット

カスハラから従業員を守るために相談窓口を設けよう

カスタマーハラスメントとは

「カスタマーハラスメント」(略して「カスハラ」と表現されます)は顧客による嫌がらせを指して近時使われている言葉です。「クレーム」は顧客からの不平不満のことを指しますが、カスハラはあくまで嫌がらせを指す概念ですので、クレームが不当性を帯びるとカスハラと重なる部分も出てきます。

カスハラを議論する場合、①顧客によるカスハラにどう対応するかという観点と、②カスハラから従業員を守るためにどうすべきかという観点があります。

本コラムでは、このうち後者②について概観いたします。

カスハラの相談窓口を設置して相談体制を整備する

カスハラを受けた従業員は、メンタルヘルス不調をきたす可能性があります。そうすると、ただ単にカスハラをする顧客への対応だけが問題となるだけでなく、従業員に対する使用者の安全配慮義務が問題となります。

パワハラ防止策の1つとして「実質的に相談が可能な窓口を設置すること」が使用者側に求められておりますが、そのことはカスハラにも同様に妥当します。そこで、従業員が相談しやすい者を相談窓口として設置することが有用です。

令和4年2月には、厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定し、カスハラの対策として相談窓口を社内に設置して従業員に広く周知することを推奨しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

この中では従業員が気軽に相談できる相談担当者を決めておくことも推奨されています。

また、従業員から相談を受けた相談対応者が、社内の関係部署や外部機関(弁護士等)とどのようにカスハラの対応を進めていくか具体的な対応方法をまとめたマニュアルを整備しておくことも重要です。

相談窓口を設置して従業員を孤立させない

カスハラは、それを行う顧客が特定の従業員を標的にして集中的に行うことが多いことから、本来、会社全体の問題であるにもかかわらず、当該従業員が自らの問題として1人で抱え込んでしまい、メンタルヘルス不調に陥ることも少なくありません。

そこで、カスハラに対して毅然と対応することを「企業の基本方針」として打ち出すことにより当該従業員を孤立させないことようにすることも有用です。これにより、従業員は会社によって守られるという安心感を持つことが期待できます。

加えて、カスハラに発展する予兆がある場合には、その顧客に対しては複数の従業員で対応することも、当該従業員を守る有用な方法となります。

従業員を守るためには相談窓口は設置したほうがいいですね。社内の対応マニュアルもなかったので早速作成したいと思います。

相談窓口を設置することは従業員を守るだけではなく、職場の全体の働きやすさの改善や離職率の低下にも繋がり、企業としてもメリットがあるので、ぜひ社内の相談窓口の設置・対応マニュアルの作成を行ってみてください。

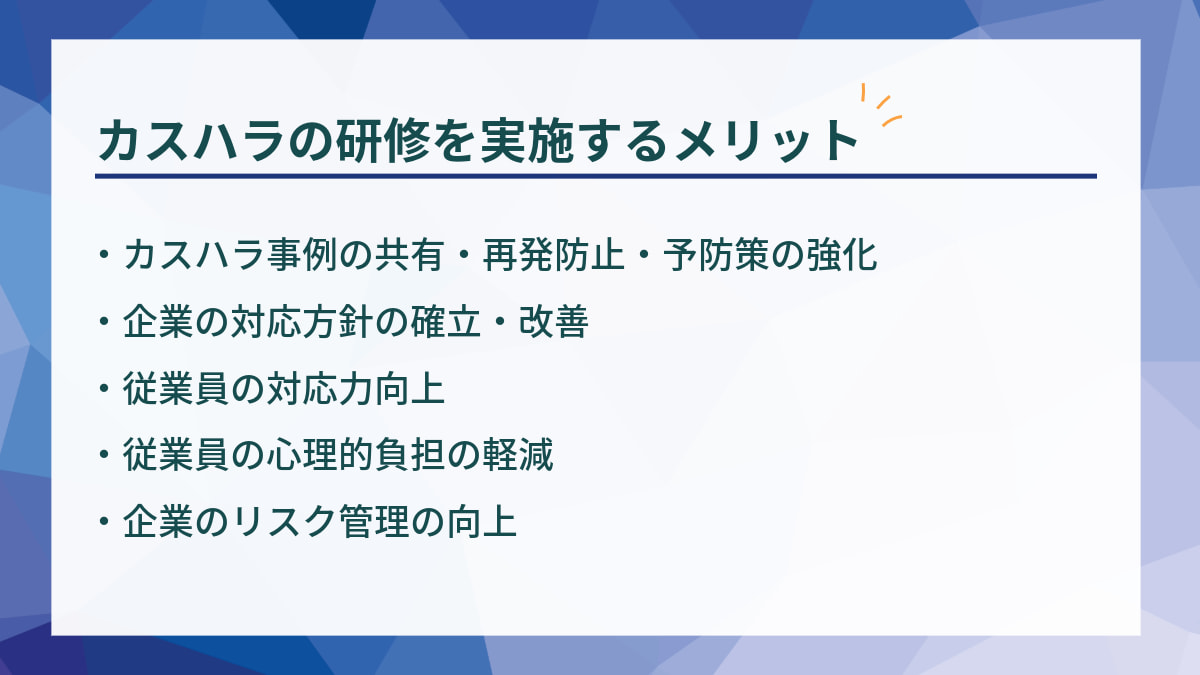

相談窓口を設置してカスハラ事例の共有のための研修を実施

カスハラ対応等、現場での迅速・柔軟な対応を要求されるものへの対策につき、より効果的なのがカスハラ事例を全職員で共有する研修を実施することです。

カスハラについてはその対応についてのマニュアルを整備することの重要性が説かれますが、現にカスハラと相対峙している従業員からしてみれば、絵に描いた餅に過ぎず、現実的に利用価値のないものになりかねません。

マニュアルを作成することそれ自体は確かに重要ですが、それ以上に有用なのが現に生じたカスハラがどのようなプロセスを経て生じ、それに対して初動からどのような対応を行ったことにより成功(あるいは失敗)したのかの事例共有が極めて有用といえます。

会社内で定期的にこのような研修を行うことにより、カスハラに強い企業体質を作ることができ、かつ、メンタル不調に陥る従業員も少なくなることが期待できます。

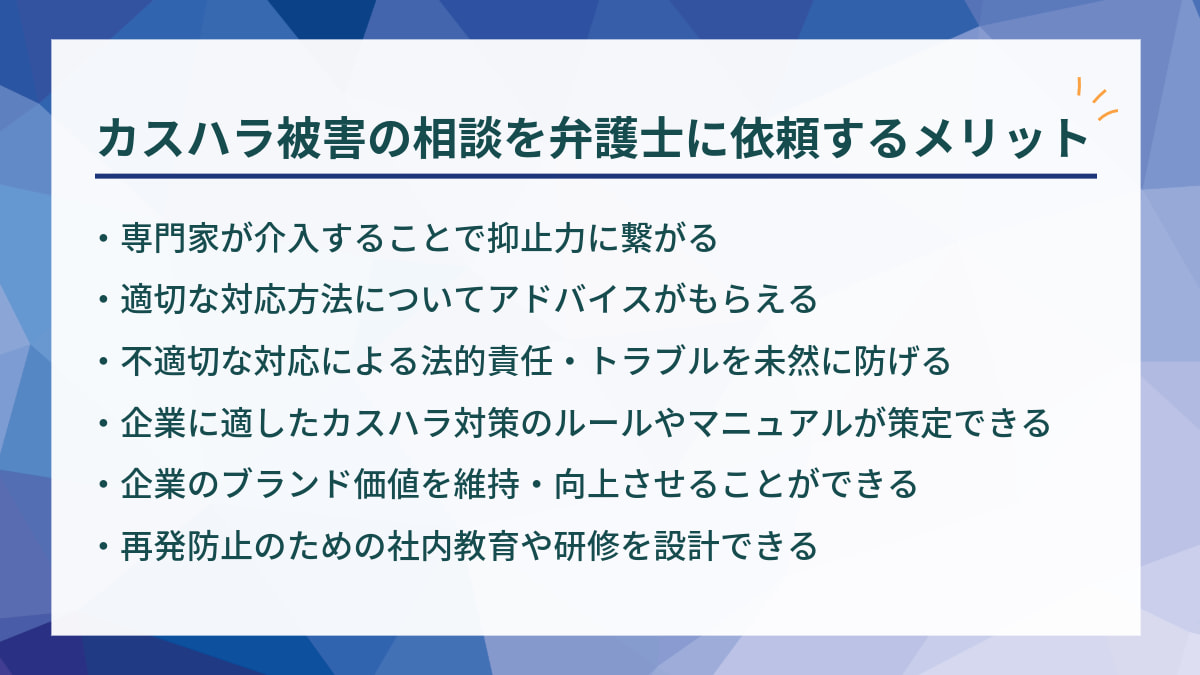

相談窓口で受けたカスハラ被害の相談を弁護士に依頼するメリット

カスハラの被害を弁護士に相談すると、企業や従業員の法的なリスクを軽減して、適切な対応が可能となります。不適切な対応により後に法的責任やトラブルに問われる可能性もあるため、カスハラの被害が発生した場合、迅速に弁護士へ相談することをおすすめいたします。

弁護士による対応を行うことで、カスハラ被害の抑止力にも繋がります。

また、社内の対応マニュアルの作成や従業員向けの研修の支援を受けることで、再発防止策を強化することもできます。従業員の方にも相談できる弁護士がいるということで、従業員のメンタルヘルスを守ることにも繋がります。万が一、トラブルに巻き込まれた場合にも、迅速な法的対応が可能となり、企業のブランドを守り、事業の改善・成長にも繋げることができます。

カスハラ対応のミスが法的リスクにつながるのですね…。弁護士に相談して、そのリスクを軽減することができれば、とても安心できると思います。

専門的な視点から助言し、抑止力を高めることで、従業員を守りながら企業のリスクも最小限に抑えられます。カスハラでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士法人グレイスでできるサポート内容

カスハラ対応が難しいのは、現にカスハラが起きており、その場での対応を求められるという点です。当然その前提として、どのような対応が望ましいかを現場で判断する力も求められます。どこまで発言していいのか、どこまで行動に移していいのかという点に悩むことも多いでしょう。また、カスハラは反復継続してなされる態様のものも多く、その対応だけに時間を消費してしまい、正常な業務遂行の妨げにすらなります。

そのような場合に存在意義を発揮するのが弁護士です。カスハラが起きた場合には、その窓口を当該従業員ではなく、弁護士に一本化することにより、正常な業務遂行ができる健全な状況に戻すことができます。また、弁護士に任せることにより、前述の「どこまで発言していいのか」、「どこまで行動に移していいのか」という判断も委ねることが可能となります。

弁護士法人グレイスでは、カスハラの事前予防としてカスハラ相談窓口やマニュアルの整備、研修の実施等を弁護士自身が行っております。また、いざカスハラに発展した場合における交渉窓口となるサービスも提供しております。

カスハラの被害でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人グレイスへお問い合わせください。

初回のお問い合わせは無料です。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!